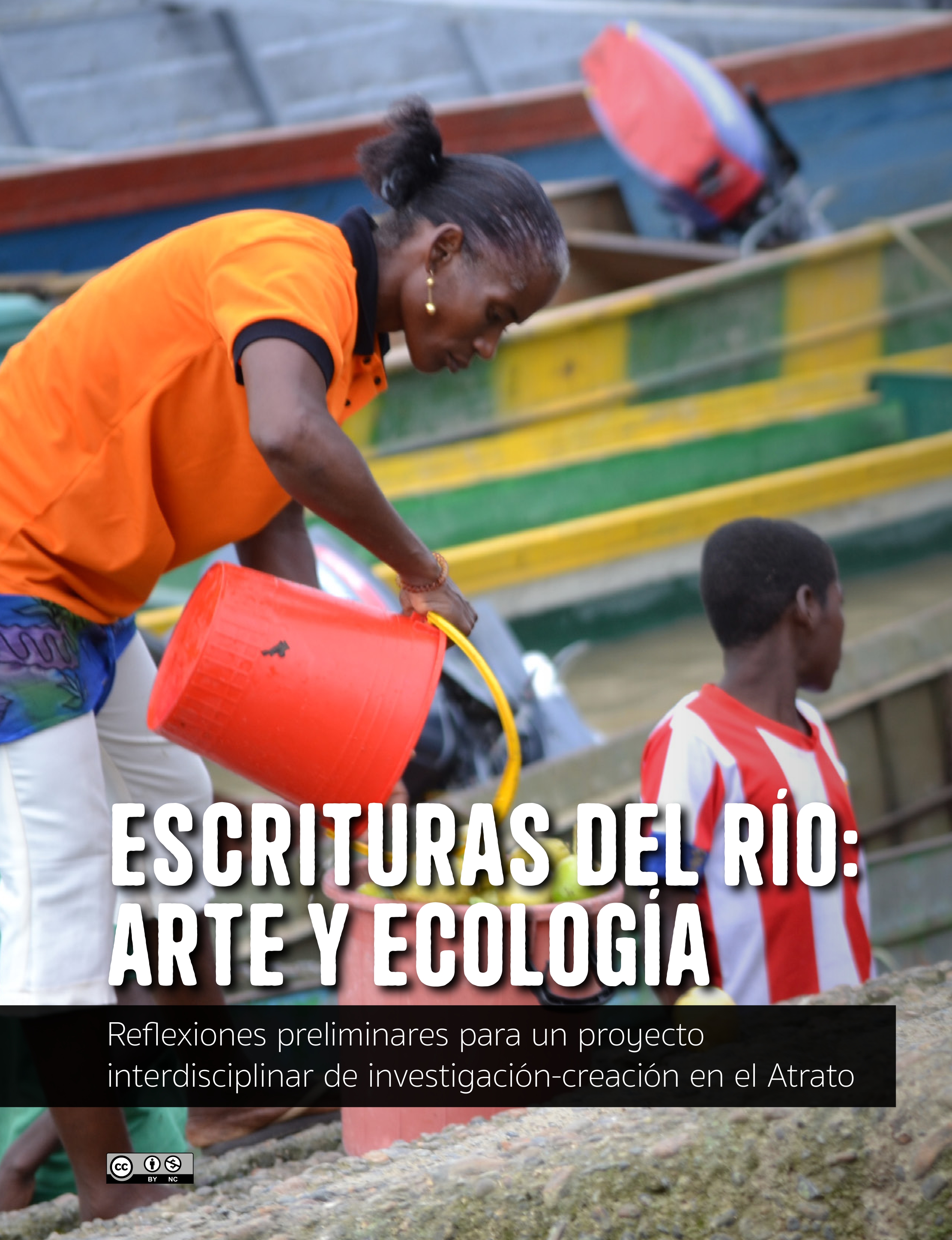

Escrituras del río: arte y ecología. Reflexiones preliminares para un proyecto interdisciplinar de investigación-creación en el Atrato

DOI:

https://doi.org/10.17227/ppo.num31-20797Palabras clave:

río, ecología, memorias, comunidades, escrituras creativasResumen

Este artículo presenta las bases conceptuales sobre las cuales cimentar enriquecedores diálogos entre arte y ecología a propósito del río Atrato. Damos las pautas para iniciar un proceso de diálogo e intercambio de saberes entre conocimientos locales y científicos alrededor del cuidado, la memoria y las experiencias de vida con el río. Exponemos aquí las consideraciones que vinculan esta nueva investigación con trabajos anteriores en la región, al tiempo que proponemos una idea amplia de escritura creativa que apela a las nociones de huella, rastro, cicatriz y memoria en relación con el río.

Descargas

Recibido: 12 de febrero de 2024; Aceptado: 24 de marzo de 2024

Resumen

Este artículo presenta las bases conceptuales sobre las cuales cimentar enriquecedores diálogos entre arte y ecología a propósito del río Atrato. Damos las pautas para iniciar un proceso de diálogo e intercambio de saberes entre conocimientos locales y científicos alrededor del cuidado, la memoria y las experiencias de vida con el río. Exponemos aquí las consideraciones que vinculan esta nueva investigación con trabajos anteriores en la región, al tiempo que proponemos una idea amplia de escritura creativa que apela a las nociones de huella, rastro, cicatriz y memoria en relación con el río.

Palabras clave:

río, ecología, memorias, comunidades, escrituras creativas.Abstract

This article presents the conceptual foundations for fostering enriching dialogues between art and ecology concerning the Atrato River. We provide guidelines to initiate a process of dialogue and knowledge exchange between local and scientific knowledge regarding the care, memory, and life experiences with the river. We outline here the considerations that link this new research with previous works in the region, while proposing a broad idea of creative writing that appeals to the notions of footprint, trace, scar, and memory in relation to the river.

Key words:

river, ecology, memories, communities, creative writings.Resumo

Este artigo apresenta as bases conceituais sobre as quais cimentar diálogos enriquecedores entre arte e ecologia a propósito do rio Atrato. Damos as diretrizes para iniciar um processo de diálogo e troca de saberes entre conhecimentos locais e científicos em torno do cuidado, da memória e das experiências de vida com o rio. Expondo aqui as considerações que vinculam esta nova pesquisa a trabalhos anteriores na região, ao mesmo tempo, propomos uma ideia ampla de escrita criativa que apela às noções de pegada, rastro, cicatriz e memória em relação ao rio.

Key words:

rio, ecologia, memórias, comunidades, escritas creativas.El río no se ha movido de su cauce

espera los viajeros

para la fiesta de la entrega

todos conectados a la corriente

al follaje profundo

al abrazo milenario del árbol

ir poblando la tierra de palabras

para tener a qué asirnos

a quien querer

no arrullar el miedo con la música

que teje el agua sobre las canoas

todos alrededor de la mesa

parecen un cardumen en mi memoria

nadie espera al pez gigante

que habrá de devorarlo todo

aprestados para la ofrenda

se miran

se dan las gracias

en el alborozo de los vocablos

Marta Quiñonez, Poéticas del vivir, 2023

Si, como lo expresa Whitehead, citado por Isabelle Stengers, la naturaleza “es aquello de lo que tenemos experiencia en la percepción” (Stengers, 2020, p. 47) , la relación arte y ecología es tan antigua como el arte mismo. Sin embargo, es en décadas recientes y ante las crisis ambientales que nos afectan profundamente, que muchas y muchos artistas han puesto en el centro de sus procesos y reflexiones el problema ecológico. El teórico francés Paul Ardenne presenta un amplio panorama de esta fuerte tendencia de las artes contemporáneas en su libro Un Arte ecológico: creación plástica y antropoceno (2022), mostrando allí una gran variedad de aproximaciones a esta pregunta. En la actualidad son, afortunadamente, numerosas las experiencias que intentan una colaboración creativa entre el arte y la ciencia en torno a problemas ecológicos específicos. En Seguir con el problema. Generar parentesco en el Chthuluceno (2020), la bióloga y filósofa norteamericana Donna Haraway analiza ejemplos importantes de iniciativas situadas de proyectos alentadores para tratar problemas ecológicos particulares y defiende radicalmente los vínculos entre arte y ciencia al servicio del buen vivir y el buen morir: “Estoy comprometida con las configuraciones de mundos arte-ciencia como prácticas simpoiéticas para vivir en un planeta herido” (Haraway, 2020, p. 112). Las propuestas de Donna Haraway son claramente inspiración y marco para nuestro trabajo:

Cada una de las configuraciones de mundos de arte-ciencia cultiva una responsa-habilidad sólida para lugares y seres amenazados y poderosos. Cada uno de ellos es un sistema modelo para un pensamiento y una acción simpoiéticos, multiespecies, con múltiples jugadores, y está localizado en un lugar especialmente sensible. (Haraway, 2020, p. 116)

En resonancia con estas ideas, y desde lugares “especialmente sensibles” en América Latina, los trabajos de la socióloga boliviana Silvia Rivera Cusicanqui resultan particularmente valiosos. Sus enfoques, así como sus acciones estratégicas para el cuidado de territorios y cosmologías quechuas y aimaras, ofrecen un ejemplo importante sobre la manera de relacionar el cuidado del territorio con las maneras de nombrarlo y reinventarlo.

Guiados por estos horizontes y por los saberes de las gentes del Atrato, con quienes hemos tenido relaciones fructíferas en anteriores trabajos de investigación, nos preguntamos: ¿cómo pensar las escrituras del río en la región a partir de un diálogo de diversos conocimientos?; y ¿cómo participar de esas escrituras a través de la creación de gestos teatrales y colaborativos con los artistas atrateños?

La noción de escrituras que guía nuestra mirada y ejercicios creativos parte de la comprensión y la práctica de la escritura de una manera amplia. Esta idea de escritura expandida nos permite incluir, dentro de las escrituras creativas, aquellas que no dan lugar a un texto, en el sentido más tradicional, sino a otro tipo de formas y expresiones (Derrida, 1967). El cuerpo, los cuerpos, incluidos los cuerpos de agua, son centrales en esta perspectiva y son comprendidos como superficie de inscripción y como instrumento de escrituras. En el ámbito del teatro, es una manera de afirmar que toda composición escénica, que toda manifestación teatral es en sí misma escritura, o al menos, destacar la estrecha relación cuerpo-escritura como una relación constitutiva del arte teatral (Vallejo, 2012).

En el caso particular de este nuevo trabajo que emprendemos, y dada la riqueza de usos del cuerpo que los y las integrantes del grupo Teatro Imágenes de Vigía del Fuerte, así como los y las artistas de Bojayá, han explorado, es posible reflexionar colectivamente sobre los cuerpos, sobre las prácticas de la vida cotidiana, sobre la vivencia en espacios y lugares, sobre la vida del río y junto a él.

En Vigía del Fuerte como en Bojayá, al igual que en todo el territorio del Atrato, la pregunta por las marcas físicas y psíquicas que la guerra y el extractivismo dejan en los cuerpos es muy importante. El cuerpo es lugar de configuraciones de estas memorias del conflicto. Así mismo, los procesos extractivos han modificado el paisaje acuático y alterado su potencial biótico produciendo amenazas severas a la salud humana. Ese río, “construcción social e histórica de sus pobladores” (Lahiri-Dutt, 2018), proveedor de alimentos, servicios e imágenes, se torna hosco y vulnerable. Al mismo tiempo, encontramos en el Atrato inspiradores procesos de resistencia a través no solo de gestos rituales y artísticos de duelo, sino de formas lúdicas de relacionarse y de cuidado de las gentes y del entorno para continuar la vida. En este sentido, vemos una posibilidad de expresión y de construcción de miradas y relaciones con el río a través de la escritura; y evocando los términos de la artista Gloria Anzaldúa en su libro Borderlands / La Frontera: la escritura como posibilidad de autohistoria, como autocreación dentro de un contexto determinado (Anzaldúa, 1987).

El teatro colombiano, tanto aquel reconocido en los circuitos profesionales de las artes escénicas, como el practicado en comunidades, veredas, barrios y comunas, ha estado durante décadas íntimamente ligado a la necesidad de hacer memoria a través de procesos creativos. De allí que la investigación realizada por Enrique Pulecio y Marina Lamus sobre la dramaturgia del conflicto en el país, tenga por título Luchando contra el olvido. En palabras de Pulecio, “el teatro que es razón, pero también emoción, es el lugar en el que pueden convivir argumentos sociales e históricos, políticos y éticos con la narración de historias humanas dignas de ser grabadas en la memoria colectiva de todo un pueblo” (Pulecio, 2012, p. 36).

Un número importante de obras teatrales en Colombia se ha gestado en torno a la necesidad de recordar los dolores sufridos, de nombrar las pérdidas y evocar a los muertos, de hacer memoria para cambiar el presente. Para llevar a cabo dichas obras, los artistas se han apoyado en relatos y testimonios de las víctimas, en imágenes de archivos, en vestigios materiales que evocan los traumas de la guerra. Estas teatralidades de la memoria y las reflexiones teóricas que han alimentado —tanto la ya citada, como la que plantea Ileana Diéguez cuando afirma que la memoria adviene de las imágenes (Diéguez, 2014)— dan apoyo a esta investigación que busca estudiar el caso particular del grupo Teatro Imágenes, así como las prácticas artísticas de los y las creadoras de Bojayá. Un arte construido desde el propio territorio y desde las voces plurales de sus habitantes.

Un elemento importante para hablar de narrativas territoriales es la memoria social y cultural. Se narra el territorio desde lo que se vive, desde los recuerdos y procesos que han contribuido a la configuración del mismo. En este sentido, proponemos tener como base fundamental para comprender las narrativas territoriales los debates sobre memoria y territorio. Estas categorías pueden articular las experiencias de quienes hoy habitan la cuenca del Atrato y la narran desde el arte, con sus trayectorias, prácticas, patrimonios, estéticas, imágenes y sonidos, entre otros. La memoria, como lo plantea Pilar Calveiro, implica siempre un doble movimiento: por un lado, hace referencia a los sentidos que se le asignan al pasado; pero, a su vez, a los sentidos que se articulan en el presente para imaginar el futuro. Por lo tanto, la autora reconoce que hacer memoria implica conectar sentidos: “la memoria es un gozne que articula pasado, presente y futuro, pero no necesariamente constituye una práctica resistente. En realidad, según cómo se acople la memoria del pasado a los desafíos del presente, se estará construyendo un relato que puede ser resistente o funcional al poder” (Calveiro, 2006, p. 379).

En las últimas décadas, en Colombia, este concepto ha estado vinculado a los acontecimientos y experiencias relacionadas con el conflicto armado. Sin embargo, varios autores hacen un llamado para no abandonar la dimensión más amplia que tiene el concepto y que justamente implica el reconocimiento del carácter político de la memoria. Como lo plantea Jeferson Jaramillo, la memoria permite entender las continuidades narrativas del pasado: “un pasado que se recupera en el presente a la vez que lo confirma y le otorga cohesión y un presente que actualiza, recompone y amplía el significado de aquello que recupera” (Jaramillo, 2002, p. 44). Estas relaciones que tejen espacios y temporalidades diferentes son contenidas en la categoría de memoria colectiva, que se puede entender como un “concepto genérico que cobija todos aquellos procesos de tipo orgánico, medial e institucional, cuyo significado responde al modo como lo pasado y lo presente se influyen recíprocamente en contextos socioculturales” (Erll, 2012, p. 8).

Por su parte, Nelly Richard habla de una memoria crítica y una crítica de la memoria para llamar la atención sobre la necesidad de unas memorias que sean capaces de “oponerse al desgaste, a la borradura del recuerdo que sumerge al pasado en la indiferencia” (Richard, 2002, p. 188). Richard hace un análisis crítico de los años de transición en Chile y plantea que durante este tiempo “el peso equilibrante del consenso reprimió la heterogeneidad conflictiva y disidente de lo social (su tumulto de voces)” (Richard, 2002, p. 189). En este contexto ubica la memoria como una “zona de enunciación política, de performatividad mediática y de intervención callejera” (Richard, 2002, p. 189). Aquí nos interesa esa memoria múltiple, conflictiva y diversa de la que habla Richard y, por lo tanto, consideramos que este es un campo teórico clave que nos dará herramientas para comprender los modos como se ha instalado una memoria articulada a la configuración de un territorio particular.

La memoria colectiva da paso necesariamente a hablar de una memoria territorial, ambas forman un tejido de narrativas del recuerdo y del olvido que dan sentido al presente y que terminan por configurar discursos sociales y culturales situados en el tiempo y el espacio (Hoffman, 2002). Precisamente, de estos procesos de memoria colectiva e histórica es que surgen narrativas que dan cuenta de las experiencias de los habitantes de la cuenca del Atrato y, especialmente, de los municipios de Vigía del Fuerte y de Bojayá desde lo que llamamos las escrituras del río. A pesar de que las dinámicas del conflicto armado han cifrado muchas de las lecturas y acercamientos que se han hecho sobre la región, la perspectiva de los afroatrateños sobre los daños y experiencias vividas en la guerra no se limita al universo del trauma, las emociones y las heridas en los cuerpos, sino que abarca el cambio en las relaciones entre territorio y vida, en las que muchos seres están involucrados, y entre ellos el río tiene un lugar fundamental. En ese orden de ideas, los daños y demás efectos de la guerra pueden ser comprendidos a partir de las relaciones que se quiebran y se reconfiguran constantemente, relaciones que no solo implican a los humanos, sino por el contrario, requieren de la creación y actualización constante de vínculos y afinidades con múltiples especies y con los múltiples y variables rasgos del paisaje.

Este giro de perspectiva implica articular las prácticas artísticas como dispositivos para ser, pensar y reconstruir la vida con el río. Abordamos, por lo tanto, el problema de la guerra, la memoria y la reconstrucción de la vida, sobre todo, como un problema práctico. Algo con lo que la gente del Atrato tiene que lidiar a diario. El cuestionamiento de los “trucos divinos” que propone la filósofa Donna Haraway, en los que incluye el relativismo, que es clave aquí para no romantizar ni esencializar el punto de vista ni de la “víctima” ni de los “oprimidos”. Reconocer que las experiencias de las comunidades afro en el Atrato —y las cotidianidades militarizadas que la guerra produce— no poseen una esencia intrínseca ni definen una “respuesta social” predeterminada o un modelo para resistir, implica identificar las múltiples relaciones que se deben calibrar constantemente para crear la “vida sabrosa”: una vida que se hace embarcados con el río y que necesita del bienestar no solo de la gente, sino del río mismo.

Pilar Riaño, junto a Natalia Quiceno, en la edición del volumen especial sobre el río Atrato de la Revista Colombiana de Antropología, plantean, como una de las claves de lectura de las vidas ribereñas, las políticas cotidianas del habitar, en las que el trabajo del cuidado, la recomposición y los circuitos afectivos crean posibilidades de recuperar mundos y dar lugar a la reparación social (Riaño y Quiceno, 2020). Las escrituras del río nos hablarán de esas políticas cotidianas del habitar en el Atrato.

La memoria nos interesa articulada a su dimensión espacial y material. Los procesos de memoria social involucran marcas territoriales, espacios públicos, paisajes desde donde se pueden leer historias y luchas sociales, en los que, como lo plantea Elizabeth Jelin, también se disputan sentidos del pasado (Jelin, 2002). En ese sentido, las marcas, rituales y gestos que afirman, desde materialidades con sentido político y público, las memorias ribereñas podrán evidenciar modos de coexistencia, entre gente y río, que pueden ser escritas creativamente a partir de ejercicios de memoria colectiva. Retomamos así la noción de testimonio emplazado que propone Pilar Riaño para hablar de memorias que se hacen desde y con los lugares (Riaño, 2015) .

Nuestra nueva pregunta, como lo hemos señalado, se deriva de anteriores procesos de investigación en el territorio del Atrato y del concepto amplio de escrituras creativas que hemos abordado en otros trabajos y, más recientemente, en la investigación Teatralidades de la memoria y cuerpos-territorio en Argelia y Vigía del Fuerte, vinculado al proyecto internacional RISE Trasmigrarts. En el marco del proyecto de Teatralidades, afianzamos vínculos creativos con las comunidades de Vigía del Fuerte y de Bellavista en Bojayá, y se sentaron las bases para un trabajo artístico colectivo en torno a preguntas sobre el río Atrato. Esta nueva propuesta busca, entonces, vías posibles para continuar con un proyecto común que fortalezca las expresiones artísticas de la región y el conocimiento sobre ellas, a la vez que se plantea formas innovadoras, dentro de la relación arte-ciencia, de ocuparse del cuidado del río, del territorio y de sus formas culturales.

La cuenca del río Atrato tiene 40.000 km2. A partir del Medio Atrato, el río hace las veces de límite territorial entre los departamentos de Antioquia y Chocó. El Atrato es un río que configura toda una región y una red extensa de quebradas, caños, ciénagas y otros ríos, en los que habitan principalmente comunidades negras e indígenas. Recibe más de 15 ríos de tamaño medio y más de 300 quebradas. Entre los principales afluentes se cuentan: el Andágueda, Beté, Bojayá, Buchadó, Cabí, Cacarica, Capá, Domingodó, Napipí, Neguá, Muguindó, Murrí, Opogadó, Puné, Quito, Salaquí, Sucio, Tagachí y Truandó. Se divide, en el conocimiento local, como Alto Atrato, Medio Atrato y Bajo Atrato (himat, 1978). Ahora, ¿cómo son las imágenes que tienen los pobladores de su ubicación, de quiénes viven más arriba y más abajo?

En las zonas media y baja, el río fue descrito así en el siglo xix:

El río cuyo curso forma el límite natural del Continente sudamericano en su extremidad noroeste, el Atrato, también llamado Darién y Chocó, es aún más que el Magdalena y el Sinú, un río que tiene mucho de lago y ciénaga por su régimen: más que un río es un pantano en movimiento. La extrema abundancia de las lluvias que caen en su hoya hace que sea él, entre todos los ríos, el que lleva al océano mayor masa líquida, en proporción a la superficie de la hoya. (Reclus, 1965, pp. 91-92)

El poblamiento, la movilización, la recreación y la seguridad alimentaria dependen íntimamente de los trabajos y de la salud del río. Vivir o cultivar en los diques marginales plantea diversos retos, que implican que los pobladores de estas zonas tengan una gran cantidad de conocimientos ecológicos empíricos sobre las dinámicas del bosque y del río. Las zonas al abrigo parcial de las inundaciones son limitadas y el crecimiento de las poblaciones se extiende a lugares de mayor vulnerabilidad. Senderos y viviendas sobre pilotes intentan sortear los excesos frecuentes en los flujos. El agua para el consumo humano suele tomarse de las lluvias, no del propio río ni de las ciénagas. La disposición de los residuos orgánicos va directamente al río. La imagen geográfica, la topología y geometría del territorio se adquiere en los viajes que siguen las rutas fluviales (Tapia et al., 2015). El viajero frecuente que recorre desde el golfo de Urabá hasta Quibdó aprehende una variación gradual tenue, pero profunda. Esos gradientes, en el verdor de la vegetación, en los niveles de río y en el color de las aguas cambian mes a mes. Quienes viajan trasversalmente ingresan en los afluentes a izquierda o derecha, y descubren y exploran las ciénagas, humedales del río con funcionalidad física y biótica esencial. Por el río se trasportaron conquistadores, contrabandistas, inmigrantes y emigrantes, grupos armados, turistas, investigadores, mercancías legales e ilegales, bocachicos en subienda y bajanza.

La cultura material supone diversas experiencias y saberes de la hidrología, la hidrodinámica, la biogeoquímica y la ecología del río. ¿Los atrateños tienen conciencia de los procesos de cuenca que marcan la abundancia fluctuante pero siempre generosa, de las aguas en Vigía del Fuerte y Bellavista?, ¿de su calidad, física, química y bacteriológica? Ellos siguen su ritmo en los niveles, turbulencias, velocidades, temperaturas y colores del río. Lo siguen en la variable abundancia de los peces, en la vegetación arraigada o flotante, en las florescencias y fructificaciones. Las aproximaciones técnicas o científicas se apoyan en registros sistemáticos de niveles a lo largo del río y mediciones de lluvias y variables meteorológicas en lugares discretos. Asimismo, en campañas de duración limitada con propósitos específicos. Queremos descifrar el almanaque del río y las ciénagas que los pobladores han construido en una larga tradición de observaciones y vivencias, y hacerlo a través de un intercambio entre lenguajes artísticos, saberes locales y conocimientos ecológicos.

En 2016, la Sentencia T-622 de la Corte Constitucional reconoció el “Atrato, su cuenca y afluentes como una entidad sujeta de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las comunidades étnicas” (p. 9). De este acontecimiento jurídico-político se han desprendido otros que multiplican las narrativas sobre la región. Las comunidades han tomado conciencia de los efectos crecientes y acumulativos de las prácticas de la gran minería mecanizada sobre el paisaje fluvial, la biota y sus formas de vida como pobladores ancestrales.

El arte ha sido una de las formas de narrar el territorio y entender los conflictos territoriales en el Atrato. El canto, el tejido, la danza, el cuento, la novela y el teatro son expresiones artísticas que han traducido en otros lenguajes la experiencia de ser un territorio signado por la guerra y el extractivismo. En este sentido, es necesario realizar nuevas exploraciones que permitan entender y potenciar las formas como el territorio se narra y se produce desde el arte en conjunción con el entendimiento ecológico del mismo territorio. Desde una perspectiva que vincule distintos saberes y enfoques, proponemos continuar investigando y acompañando la riqueza de prácticas artísticas de la región, los múltiples sentidos que estas prácticas ofrecen y un acercamiento a sus distintas maneras de configurarse, implicando los espacios, los cuerpos y, muy especialmente, al río. La literatura, el teatro, la danza, la música, y demás expresiones artísticas, integran diversas formas de enunciar el conocimiento y las formas de interacción con el río.

Desde la amplia noción de escritura que nos interesa —que incluye la oralidad, las huellas de la experiencia en los cuerpos, las marcas de río en el paisaje, los gestos, las imágenes, las sonoridades—, proponemos un intercambio de saberes con grupos artísticos constituidos de la región dentro de un proyecto interdisciplinar de investigación-creación. De este modo, preguntas y prácticas artísticas como el canto, el teatro, la narración oral y la danza, entran en relación en las culturas atrateñas desde una mirada que abre espacio a otras disciplinas como la antropología, la biología, la hidrología, la ecología de ríos y, por supuesto, los saberes propios de los habitantes ribereños para interrogar lo que llamamos las escrituras del río.

Uno de los municipios que hace parte de la cuenca del Atrato, y que se destaca por una importante creación artística desde el teatro, es Vigía del Fuerte. Vigía hace parte del Urabá antioqueño y limita por el norte con el municipio de Murindó, por el este con los municipios de Frontino y Urrao y, por el sur y oeste, con el departamento de Chocó. Como en otros pueblos, allí se vive según los espacios, lugares y ritmos que el río ofrece a sus habitantes. En un país húmedo ecuatorial, la abundancia exuberante de las aguas del Chocó marca condiciones singulares en las relaciones de las comunidades y el agua. Vigía del Fuerte, al igual que los demás municipios y poblados que viven en el Atrato, sufrió una agudización del conflicto armado a mediados de la década de los años 90, cuando empezó una disputa por el territorio a través de la confrontación armada de paramilitares, guerrillas y ejército. Fue en esa misma época, en el año 1994, que se creó el colectivo Teatro Imágenes.

Los primeros años de este grupo de teatro estuvieron enfocados en realizar sociodramas, que narraban la vida cotidiana del pueblo a través del humor y de anécdotas de la vida diaria y sus problemas. No obstante, a partir del año 2002, con la agudización del conflicto armado a lo largo de la cuenca del Atrato, llega un momento determinante para este colectivo teatral. Cuando ocurrió la masacre de Bojayá en el año 2002, dentro de las múltiples formas de resistencia de las comunidades y organizaciones sociales, nació un nuevo proceso teatral que tuvo sus inicios unos meses después de la masacre. Este se dio a través de la confluencia de la cooperación alemana ageh y el programa civil de Servicio Civil para la paz, que colaboró con la Diócesis de Quibdó durante los años 2002 hasta el 2008, con el propósito de acompañar a personas víctimas del conflicto armado en el Atrato. Este proceso teatral estuvo liderado, en gran parte, por Inge Kleutgens, una mujer alemana que venía de trabajar con víctimas en África.

Durante estos años, el colectivo teatral se fortaleció y reafirmó la potencia de las prácticas artísticas en los procesos de resistencia y defensa de la vida. El colectivo Teatro Imágenes se constituyó como un grupo de resistencia itinerante que, además de la producción artística basada en los acontecimientos sociales que afectan a la comunidad, acoge, como Corporación Cultural y Artística Imágenes, un semillero de jóvenes artistas. Despliega sus actividades en tres grupos: el de niños y niñas, el de jóvenes y el grupo de trabajo con indígenas emberá de la Institución Educativa de Vigía del Fuerte.

Cruzando el río desde Vigía del Fuerte hacia el Chocó está la antigua Bellavista, y entre la vegetación, las ruinas del pueblo que fue devastado el día de la masacre. Un poco más allá, está la nueva Bellavista. Allí las prácticas artísticas se mezclan permanente con el diario vivir de la comunidad. Las cantadoras de la región son ampliamente conocidas y sus cantos han sido objeto de valiosas investigaciones, entre ella la investigación desarrollada por el grupo Músicas Regionales de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia y, especialmente, por el investigador Alejandro Tobón et al. (2015). La música de las Cantadoras de Pogue inundan el río1, tal como lo evoca el título de la reciente película de Germán Arango (más conocido como Luckas Perro). Las gentes de Bojayá, comunidades afro y comunidades emberá, cantan en las faenas de trabajo, en las fiestas, en los entierros. Así mismo, el baile es central y, gracias al esfuerzo de algunos gestores culturales y maestros de danza, la riqueza de las danzas ancestrales se sigue transmitiendo a muchas y muchos jóvenes del lugar. Las mujeres de la Corporación Guayacán impulsan buena parte de estas prácticas: el bordado, la música, el baile y formas muy propias y ricas de escribir y contar, al tiempo que sostienen prácticas sociales y políticas del cuidado de los pobladores, del entorno y del río.

La historia del colectivo Teatro Imágenes, su arraigo en las prácticas culturales de la región, y su decidida dimensión política y social para narrar lo que ha pasado y pasa en el territorio, merece continuidad y fortalecimiento en articulación con un movimiento artístico más amplio que tiene lugar en la región del Atrato. Así mismo, la vida artística de Bellavista demanda intercambios que potencien sus procesos, sus poéticas y su presencia en el panorama artístico del país. Este proyecto de investigación, basado en la idea de un intercambio de visiones, técnicas y modos de escrituras escénicas, busca atender esas demandas, explorando la vida ribereña y al propio río como fuente de creación. Nos interesa propiciar preguntas y reflexiones desde la relación arte y ecología y, en ese proceso, dar lugar a un trabajo creativo de manera colaborativa que tendrá como resultado reflexiones teóricas y gestos escénicos.

¿Cómo el río se inscribe en los cuerpos y formas de vida de las personas? ¿Cómo esas vidas transforman el río? Comprender las relaciones de interdependencia creativa desde las huellas y marcas, que tanto el río produce en los cuerpos como nuestros cuerpos y prácticas producen en las vidas del río, es una línea de indagación que nos permite cuestionar la idea según la cual la naturaleza es solo sujeto de nuestra “protección” o “destrucción”. Consideramos importante comprender las prácticas artísticas desde el campo amplio de las prácticas de cuidado. El arte como parte de un entramado de acciones que entretejen a los seres humanos con sus ecosistemas y les permite configurar o reconfigurar hábitos, así como cuestionar, interpelar y crear otras relaciones posibles. De qué manera las prácticas artísticas son afectadas por la ciencia y, a su vez, la ciencia y los diversos conocimientos que confluyen sobre el río afectan la práctica artística son preguntas fundamentales. Consideramos que esas afectaciones mutuas hacen posible la creación de mundos que imaginamos como alternativos a las crisis civilizatorias que enfrentamos en el presente

Citas

Anzaldúa, G. (1987). Borderlands/La frontera: The new mestiza. Aunt Lute Books.

Ardenne, P. (2022). Un Arte ecológico: creación plástica y antropoceno. Adriana Hidalgo Editora.

Calveiro, P. (2006). Los usos políticos de la memoria. En Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina (p. 359-382). CLACSO.

Corte Constitucional de Colombia. (2016). Sentencia T-622/16. Noviembre 10 del 2016 (Colombia).

Derrida, J. (1967) De la Grammatologie. Les Éditions de Minuit.

Diéguez Caballero, I. (2014). La memoria adviene de las imágenes. En J. Domínguez (Ed.), El arte y la fragilidad de la memoria. Instituto de Filosofía, Universidad de Antioquia. Sílaba Editores.

Erll, A. (2012). Memoria colectiva y culturas del recuerdo. Estudio introductorio. Universidad de los Andes.

Haraway, D. (2020). Seguir con el problema. Generar parentesco en el Chthuluceno. Consonni. HIMAT, Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras. (1978). Mapa de zonificación hidrográfica de Colombia. Resolución 0337 del 1978 del himat

Jaramillo, J. (2002). Parentesco y memoria familiar en una familia migrante de la Costa Pacífica en Cali. Revista de Antropología y Sociología: Virajes, (4), 87-101.

Jelin, E. (2002). Los trabajos de la memoria. Siglo xxi.

Lahiri-Dutt, K. (2018). Imaginando los ríos. Revista Colombiana de Antropología, 55(1), 153-166. https://doi.org/10.22380/2539472X.574

Pulecio, E. (2012). La dramaturgia del conflicto armado en Colombia. En Ministerio de Cultura de Colombia (Ed.), Luchando contra el olvido. Investigación sobre la dramaturgia del conflicto. Ministerio de Cultura.

Reclus, E. (1965). Colombia. Biblioteca Schering Corp.

Riaño, P. (2015). Emplaced witnessing: Commemorative practices among the Wayuu in the Upper Guajira. Memory Studies, 8(3), 282–297.

Riaño, P. y Quiceno, N. (2020). Presencias, sensibilidades y políticas cotidianas del habitar en el Atrato. Revista Colombiana de Antropología, 56(2), 7–17. https://doi.org/10.22380/2539472X.1212

Richard, N. (2002). La crítica de la memoria. Cuadernos de Literatura, 8(15), 187-193.

Stengers, I. (2020). Pensar con Whitehead. Una creación de conceptos libre y salvaje. Cactus.

Tapia, C., Nieto, O., Cortés-Duque, J., Vilardy, S. y Jaramillo, U. (2015). Las culturas anfibias y los relatos del agua. En U. Jaramillo, J. Cortés-Duque y C. Flórez, (Eds.), Colombia anfibia. Un país de humedales (Vol. 1, p. 42-43). Instituto de Investigación de

Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.

Tobón, A., Ochoa, F., Serna, J. y López, S. (2015). El río que baja cantando. Estudio etnomusicológico sobre romances de tradición oral del Atrato medio. Universidad de Antioquia.

Vallejo De la Ossa, A. (2012). Escrituras del cuerpo en el teatro colombiano contemporáneo. En Becas de Investigación teatral 2012 (p. 145-333). Ministerio de Cultura de Colombia.

Publicado

Cómo citar

Número

Sección

Licencia

Derechos de autor 2024 Ana María Vallejo De la Ossa, Natalia Quiceno Toro, Álvaro Wills Toro, Úrsula Jaramillo Villa

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0.

Todo el trabajo debe ser original e inédito. La presentación de un artículo para publicación implica que el autor ha dado su consentimiento para que el artículo se reproduzca en cualquier momento y en cualquier forma que la revista (pensamiento), (palabra)...Y obra considere apropiada. Los artículos son responsabilidad exclusiva de los autores y no necesariamente representan la opinión de la revista, ni de su editor. La recepción de un artículo no implicará ningún compromiso de la revista (pensamiento), (palabra)...Y obra para su publicación. Sin embargo, de ser aceptado los autores cederán sus derechos patrimoniales a la Universidad Pedagógica Nacional para los fines pertinentes de reproducción, edición, distribución, exhibición y comunicación en Colombia y fuera de este país por medios impresos, electrónicos, CD ROM, Internet o cualquier otro medio conocido o por conocer. Los asuntos legales que puedan surgir luego de la publicación de los materiales en la revista son responsabilidad total de los autores. Cualquier artículo de esta revista se puede usar y citar siempre que se haga referencia a él correctamente.